目には見えない振動を可視化する方法の1つに振動モード形があります。

伝達関数(周波数応答関数)のデータから振動モード形状を使い振動を可視化する方法です。

ここでは、野球のバットの伝達関数データから振動モード形を使い可視化する場合に、測定点数と振動モード形との関係について説明します。

計測データ数と振動モード形

まず、伝達関数(周波数応答関数)と振動モード形について簡単に説明します。

伝達関数から振動モード形を得る方法の1つに、ハンマリング試験により実験モード解析があります。

計測対象のハンマリング試験のデータである伝達関数の大きさと位相情報から振動モード形を描くことができます。

バットの振動モード形をハンマリング試験による計測データから描く方法は次の通りです。

ハンマリング試験

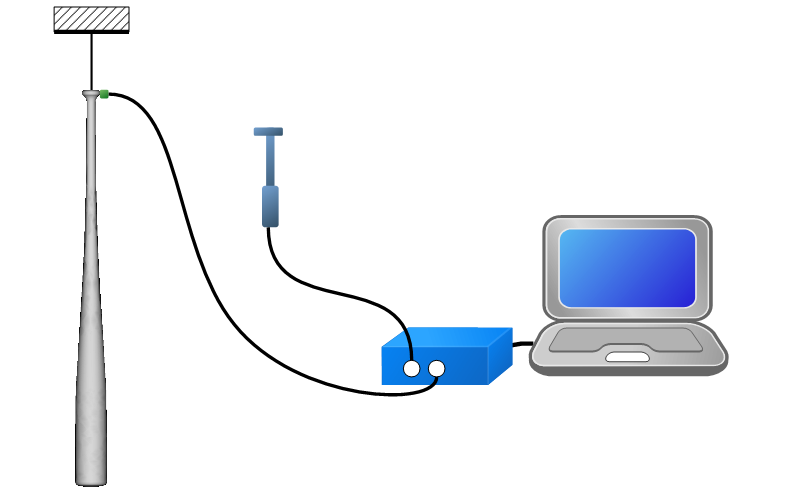

下図の様にバットを吊り、センサー(加速度計)をバットに取り付け、インパルスハンマー(力センサーを内蔵した計測用ハンマー)でバットを加振(ハンマリング)します。

センサーとインパルスハンマーを計測器(FFT)に接続し、伝達関数(周波数応答関数)を計測します。

下図は、バットのハンマリング試験のイメージ図です。

- 計測器(FFT)は、パソコンのソフトと計測ユニットからなります。

- FFTにインパルスハンマーと加速度計を接続します。

- バットの測定点をインパルスハンマーで加振(ハンマリング)して、伝達関数を計測します。

図1 バットのハンマリング試験のイメージ

振動モード形を描く

振動モード形は、伝達関数のデータを使います。

バットの計測点毎に、計測データの大きさ(アクセレランス)と位相情報を利用して、振動モード形を描きます。

計測点数と振動モード形との関係

計測点数が増えれば、伝達関数の計測(ハンマリング)に必要なスキルは、より高いものが求められます。

計測点数が少ないと、実際の振動モードと計測データで描いた振動モード形の見た目が違ってきます。

ここでは、バットのハンマリング試験を例に、計測点数を9点、5点、3点としたときの1次の振動モードの共振周波数の振動モード形を比べます。

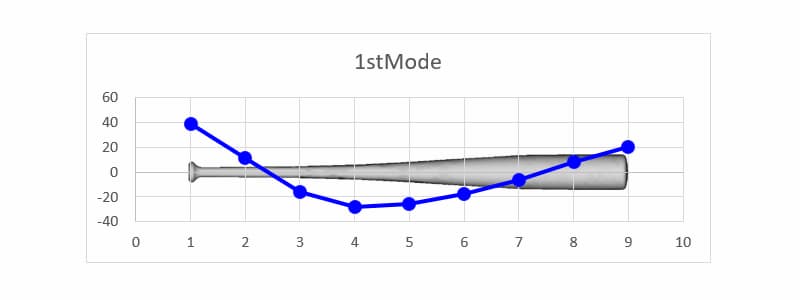

計測点数9点の場合

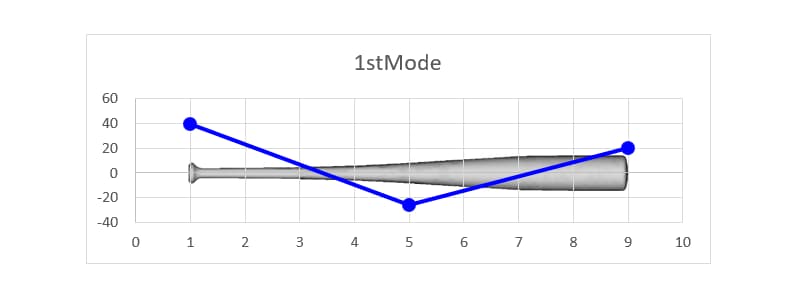

下図は、計測点数を9点とした場合のバットの1次の振動モード形です。

- 下図の青丸が計測点です。

- 振動モード形は、各計測点を直線でつないでいます。

図2-1 バットの振動モードと測定データ数:9点

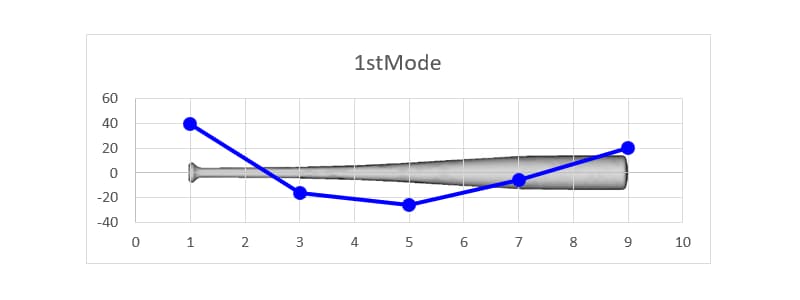

計測点数5点の場合

下図は、計測点数を5点とした場合のバットの1次の振動モード形です。

- 図2-1の9点の場合と似たような振動モード形状となっています。

- 計測点数が少ない分、振動モード形は滑らかな曲線ではなく、直線とつなげた形状となっています。

図2-2 バットの振動モードと測定データ数:5点

計測点数3点の場合

今回のバットのハンマリングのように両端自由の条件での1次の振動モードを表すためには、最低でも3か所の測定データが必要です。

下図は、計測点数を3点とした場合のバットの1次の振動モード形です。

- 1次モードであることはわかりますが、振動モード形を表しているとはいえません。

振動モード形を描く場合、測定点間は直線で結びます。

表計算ソフトでも簡単に測定点間を滑らかにつなぐこともできますが、それは実際の形状ではないことに注意が必要です。

滑らかな、あるいは、きれいな振動モード形を作ることが目的ではありません。

測定データから目には見えない振動を可視化する手段として振動モード形を描いていることを忘れないようにします。

図2-3 バットの振動モードと測定データ数:3点

まとめ

目には見えない振動を可視化する方法の1つに振動モード形があります。

伝達関数(周波数応答関数)のデータから振動モード形状を使い振動を可視化する方法です。

ここでは、野球のバットの伝達関数データから振動モード形を使い可視化する場合に、測定点数と振動モード形との関係について、以下の項目で説明しました。

- 計測データ数と振動モード形

- ハンマリング試験

- 振動モード形を描く

- 計測点数と振動モード形との関係

- 計測点数9点の場合

- 計測点数5点の場合

- 計測点数3点の場合

目には見えない振動を伝達関数を計測することで、振動モード形を描いて、可視化することができます。

振動モード形、測定と測定データとの関係を考えながら、どの様な振動か考えることがポイントです。