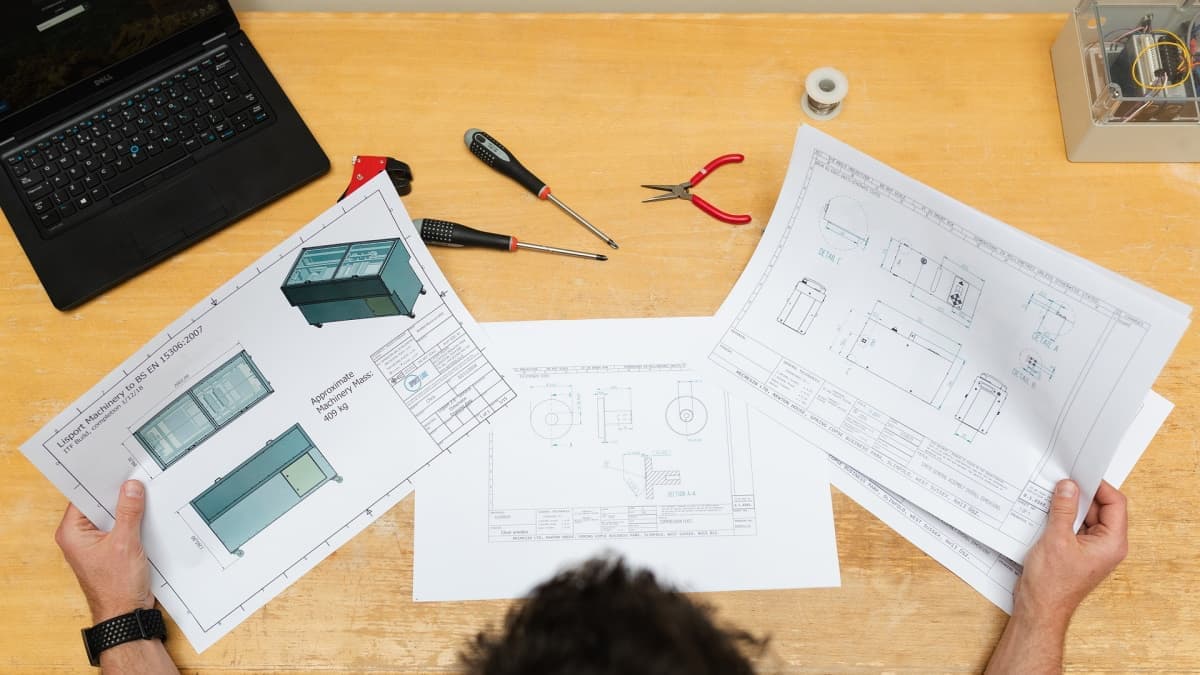

技術職で採用され設計をすることになったものの、なぜか品証の私に「OJTと称して過去図面の修正やトレースをしていれば設計ができるようになるのでしょうか?」と質問がありました。

ISOと言えば私(はかせ)のところに聞きに来るので分からないでもないのですが、設計はさすがになと思いつつ設計・開発規定の見直しや起案もしているので、これは設計者になるつもりで実際にやってみるしかないかと思い、FreeCADでやってみることにしました。

初めての設計:寸法線を引く

「JIS B 0001:2019 機械製図」を参考に、図面作成の基本ルールについて説明します。

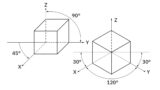

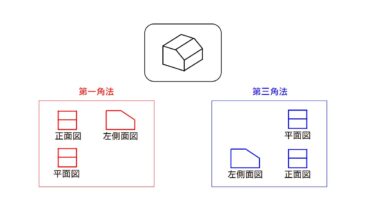

立体(3D)の物を図面(2D)に表すイメージ力

立体を図面に表す方法

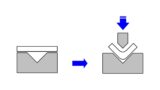

板金部品の基本:折り曲げ加工と展開図

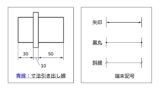

寸法と補助線

JIS B 0001:2019 機械製図

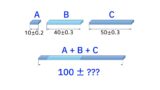

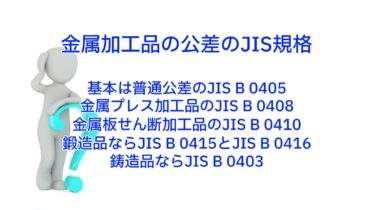

はじめての設計:組部品と公差

3D CAD(FreeCAD)でモデリングをする場合、形状作成と座標軸(点)などに拘束をしてモデルを仕上げていきます。2D CADでの設計は線の組み合わせで形状を作るイメージですが、3D CADは座標軸や原点を意識することがポイントです。

幾何公差

幾何公差、習うより慣れろだと感じています。

5軸のNC加工や3Dプリンターでの設計と公差、座標系がぐるぐる回るイメージです。

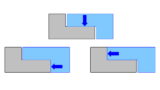

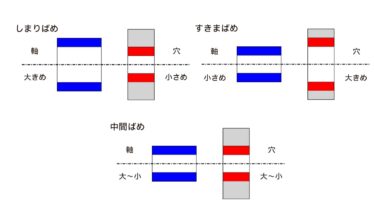

はめあい

単一部品でも取り付け側を考慮して公差を決めていきます。

軸と穴のはめあいは、難しそうで敬遠していましたが、やはり設計者には必要な知識です。

応力を集中させない理由

設計では、「応力が集中することで部品が壊れないように、応力が集中しないように設計する」ことが重要です。FreeCADでL字金具の応力解析例を使い、設計で応力を集中させない理由について説明します。

実験と試験、実験とCAEシミュレーションの違い

実験と試験の違いは、実験とCAEシミュレーションとの違いとの共通点もあります。

やってしまった失敗例

投影法の落とし穴

お客様からの要求(インプット情報)の参考図が第一角法だったのに…。

試作品の公差

既存製品を加工して作った試作品の公差、それでいいのですか?

図面品質を上げたい

図面品質を上げたいのは設計者だけではないと思います。検図をする人も技術メンバーをまとめる技術部門の責任者の方も同じ思いはもっていると思います。

なかなか行動できないし、ましてや成果が上がらなくて悩んでいるのかもしれません。

図面品質を上げるには正確な作図から?

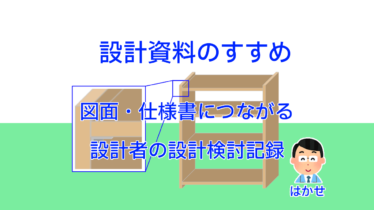

図面・仕様書につながる使える設計資料のすすめ

忙しいからこそ設計資料を残しませんか。

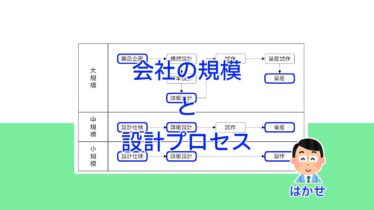

設計プロセスは会社の規模(人数)で大きく違いますが、設計資料は必要です。

設計と製図の違いを意識してますか?やってることが違います。

3D CADの意外な役割

設計者なら頭の中で2D図面を3D化するのは当たり前だと思っていましたが、盲点かもしれません。

参考書籍