「実験と計測」のカテゴリでは、実験と計測や気になり調べてみたモノづくり技術についてまとめています。

実験と計測の人気記事

Kindle本紹介:実験が主の方や設計初心者の方へ

Amazonへ:「ハンマリング試験から始めるモード解析入門」

Amazonへ:「FreeCADで始めるCAE設計入門」

実験と計測のカテゴリー一覧

身近にある振動や騒音と対策

日常生活で振動や騒音を意識することは少ないと思います。気になったものの時間の経過と共に慣れてしまうこともあれば、気になってしまうと気になり続けることも少なくないのが振動や騒音です。

はじめての音振(振動の基礎)

振動の基本的なことについてまとめています。

はじめての音振

騒音や振動は難しそうと思うかもしれませんが、最初は誰もが初心者です。はじめて音振(おとしん)を学び始めた時を思い出しながら、身近な振動騒音や単振動やモデリングなどについてまとめています。

ハンマリング試験の体験実習ガイド

新入社員や社内向けの体験実習などの1例として、バットのインパルスハンマを使った周波数応答関数の計測と、計測データから簡易的に振動モード形を作成するまでを1つにまとめました。

ハンマリング試験と振動計測

ハンマリング試験の概要とFFTを使った振動計測についてまとめています。

振動騒音とハンマリングの概要

身近にある振動・騒音について

身近な騒音には、自動車や航空機などの乗り物の騒音、工場や工事現場などがあります。一方で、身近な振動と言われると、地震を除くと思いつくものがないかもしれません。ここでは、身近にある振動、振動現象、音と振動の関係について説明します。

ハンマリング試験:振動騒音とFFTアナライザ

ハンマリング試験に必要な基礎的な知識として、振動・騒音とFFTアナライザについて、振動問題は音から見つかる、振動・騒音問題の対策、振動の計測とFFTアナライザ、FFTアナライザを使う際のポイント、FFTアナライザの内部処理について説明します。

振動計測・解析:ハンマリング試験の基礎知識

ハンマリング試験に必要な基礎的な知識として、ハンマリング試験とは、ハンマリング試験の利点・欠点、インパルスハンマ、窓関数ハンマリング試験の注意点(対象物の特性による影響)、計測データの確認方法(よい計測データがとれたか)について説明しました。

ハンマリング試験:計測データ、センサの選定、多点計測

ハンマリング試験に必要な振動計測の手順について、実験モード解析に必要な計測データ、伝達関数(周波数応答関数)の計測に必要なデータ(時間軸波形、パワースペクトラム、周波数応答関数、コヒーレンス関数)、センサの選定及び設置について説明しました。

ハンマリングの参考

ハンマリング試験:インパルスハンマによる加振方法

ハンマリング試験におけるインパルスハンマによる加振方法について、インパルスハンマによる加振方法、インパルスハンマの選定、チップによるインパルスハンマの感度調整、インパルスハンマの使い方、2度叩き(ダブルハンマリング)について説明しました。

ハンマリング試験:計測対象物の支持方法

ハンマリング試験に必要な基礎的な知識のうち、計測対象物の支持方法について、対象物の支持の重要性、自由支持、固定支持、弾性支持について、FEMの拘束条件を含めて説明しました。

ハンマリング試験:振動モード形と計測点の選定

「振動計測(ハンマリング試験)」に必要な基礎的な知識として、振動モード形とは、線(棒)のモード形状(対象が梁状のもの)、平面のモード形状(対象が平面の場合)、計測点数の考え方、基本的な振動モード形について説明しています。

ハンマリングのコツについて振り返る。練習あるのみ?

ハンマリングはインパルスハンマ、センサ、FFTがあればできますが、やってみると奥が深く、ハンマリングのコツについて聞かれることも多いです。結局は量が質に転化するまで練習と経験なのでしょうが、ハンマリングのコツについて振り返りまとめました。

ハンマリング試験と実験モード解析

実験モード解析の概要と、金属バットを例に簡易的な振動モード形の作成についてまとめています。

実験モード解析

実験モード解析と実稼働解析

ここでは、ホームランを振動から考えてみる方法の1つとして、振動モード形状に着目したバットの振動解析について、共振現象と周波数応答関数(伝達関数)、実験モード解析と実稼動解析について説明しています。

実験モード解析と理論モード解析(FEMの固有値解析)

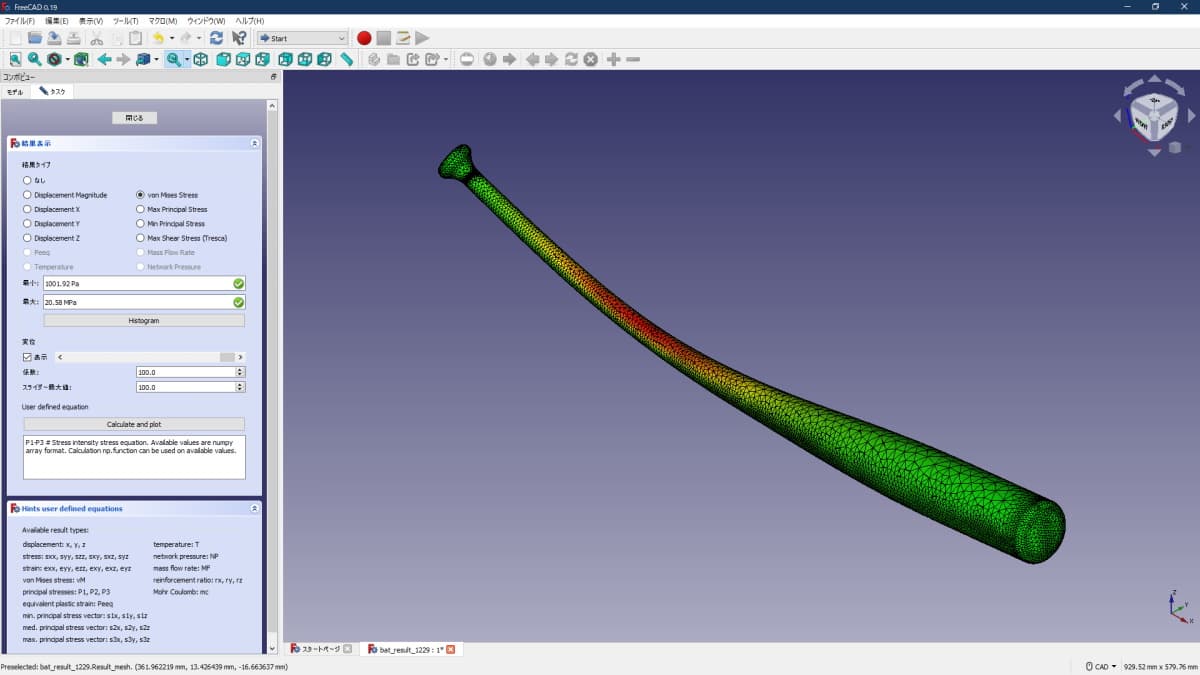

ここでは、実験モード解析と理論モード解析(FEMによる固有値解析)について、振動モード形状に着目したバットの振動解析のうち、実験モード解析、理論モード解析(FEMによる固有値解析)、実験モード解析の自由度による分類について説明しています。

簡易的な振動モード形

簡易的な振動モード形の作成:伝達関数の計測手順

ホームランを振動から考えてみる方法の1つとして、振動モード形状に着目したバットの振動解析のうち、計測の準備、計測手順の概要(FFTアナライザの設定)についてポイントを含めながら説明しています。

ハンマリングによる簡易的な振動モード形の作成

ホームランを振動から考えてみる方法の1つとして、振動モード形状に着目したバットの振動解析のうち、計測:ハンマリング試験による周波数応答関数(伝達関数)の計測、データ処理:簡易的な振動モード形状の作成について説明しました。

伝達関数からバットの振動モード形を作った際の思わぬミスと注意点

これまで何度もやってきたバットのハンマリングと振動モード形作成ですが、振動モード形に違和感を感じ思わぬミスをしていたことに気づいたことがあります。計測時の周波数応答関数(伝達関数)のグラフ表示の誤りが原因でした。

仮説と検証はじめの1歩:ホームランを振動現象と考えてみる

FEM(有限要素解析)による固有値解析などは、以下をご参照ください。

有限要素法(FEM)

有限要素法(FEM)の基礎的な知識、FEM(FreeCAD)の固有値解析を使った平板の基本的な振動モード形と金属バットの振動モード解析、及び、実験とシミュレーショによるホームランの振動解析についてまとめています。

パスタブリッジでモノづくり体験(設計・組立・評価)

現在のモノづくりでは、製品の一部の部品だけ、設計だけ、作るだけ、評価するだけといった役割分担が進み、設計者が自分で設計したモノを見たり、手に取ったりするリアルな機会が少なくなっています。

パスタブリッジ研修の運営側として参加したことがありますが、参加者の声を聞くと、自分たちで考え、設計し、自らの手で作るとてもよい経験になったようです。

パスタブリッジで構造力学を学ぶ:設計・組立・評価(荷重試験)まで

3D CADを設計ツールとしたモノづくりが主流となり作図工数が増え、自分で設計したモノを実際に目にしたり、手に取る機会が少なくなっています。パスタブリッジは構造力学を体感するだけでなく、1人ではできないモノづくりを知るよい機会になります。

航空機の実機による試験事例

航空機の実機による試験やCAEによるシミュレーション事例についてまとめています。

航空機の実機による試験事例

モノづくりの設計・開発では、CAEによるシミュレーションのイメージが強いようですが、実機による試験も行われています。ここでは、航空機の実機試験の事例についてまとめています。航空機の詳細については、以下のブログをご参照ください。F-15EXイ...

気になるモノづくり技術

私が気になり調べてみたモノづくりや技術についてまとめています。

モノづくり技術:金属の組織観察と鋳物の製作工程

中学生の頃顕微鏡で玉ねぎの細胞を観察した覚えがあります。金属製部品(鋳物)の組織観察をすることになり鋳物の製造工程と組織観察についてまとめました。観察倍率を上げるほど観察範囲が狭くなるため、全体の観察結果と共に考察することがポイントです。