はじめての金属材料 はじめての力学 はじめてのCAE はじめての設計 有限要素法入門 基本的な振動モード形 固有値解析

FreeCADのFEM(有限要素法)による振動解析(固有値解析)などのシミュレーションについてまとめています。

有限要素法(FEM)の人気記事

初心者向けCAEやハンマリング試験:Kindle本

おかげさまで好評です。

Amazonへ:「ハンマリング試験から始めるモード解析入門」

Amazonへ:「FreeCADで始めるCAE設計入門」

有限要素法(FEM)のカテゴリー一覧

有限要素法(FEM)入門

「製品の品質とコストの8割は、設計段階で決まる」と言われています。3D CADやシミュレーションツール(CAE)を設計ツールとして活用することで、設計力の強化にもつながります。

有限要素法(FEM)を使ったシミュレーションには、解析目的により様々な工学的な知識が必要です。有限要素法(FEM)を使う際の基本的な知識として、材料力学などについてまとめています。

解析モデルの基礎知識

FEMで解析する場合3D CADの設計データ(形状モデル)を使うことが多いと思います。シミュレーションの目的に応じた解析モデルの簡素化、解析モデルと実際の加工などについて説明しています。

FEMを使うために必要な基礎知識

製品設計でよく使われるFEM(有限要素法)によるシミュレーションが、応力解析です。

設計者は、使用する材料、製品の形状などの設計条件を満足できるのか、複数の設計案の中でどれがよいのかなどをFEMの応力解析で検証や比較をすることができます。

設計に関する基礎知識

図面を見て作られたモノの寸法はある幅(公差)に収まるように作られます。初心者向けに材料選択などについてまとめています。

パスタブリッジでモノづくり体験(設計・組立・評価)

現在のモノづくりでは、製品の一部の部品だけ、設計だけ、作るだけ、評価するだけといった役割分担が進み、設計者が自分で設計したモノを見たり、手に取ったりするリアルな機会が少なくなっています。

パスタブリッジ研修の運営側として参加したことがありますが、参加者の声を聞くと、自分たちで考え、設計し、自らの手で作るとてもよい経験になったようです。

FreeCADで始める固有値解析入門

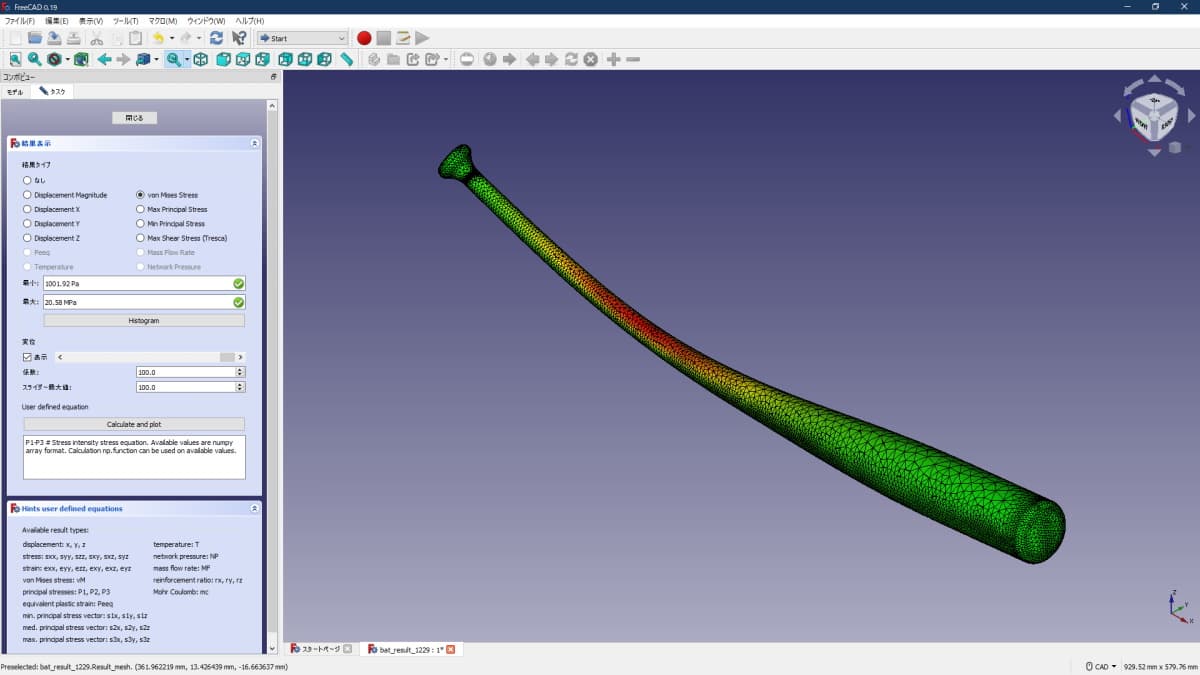

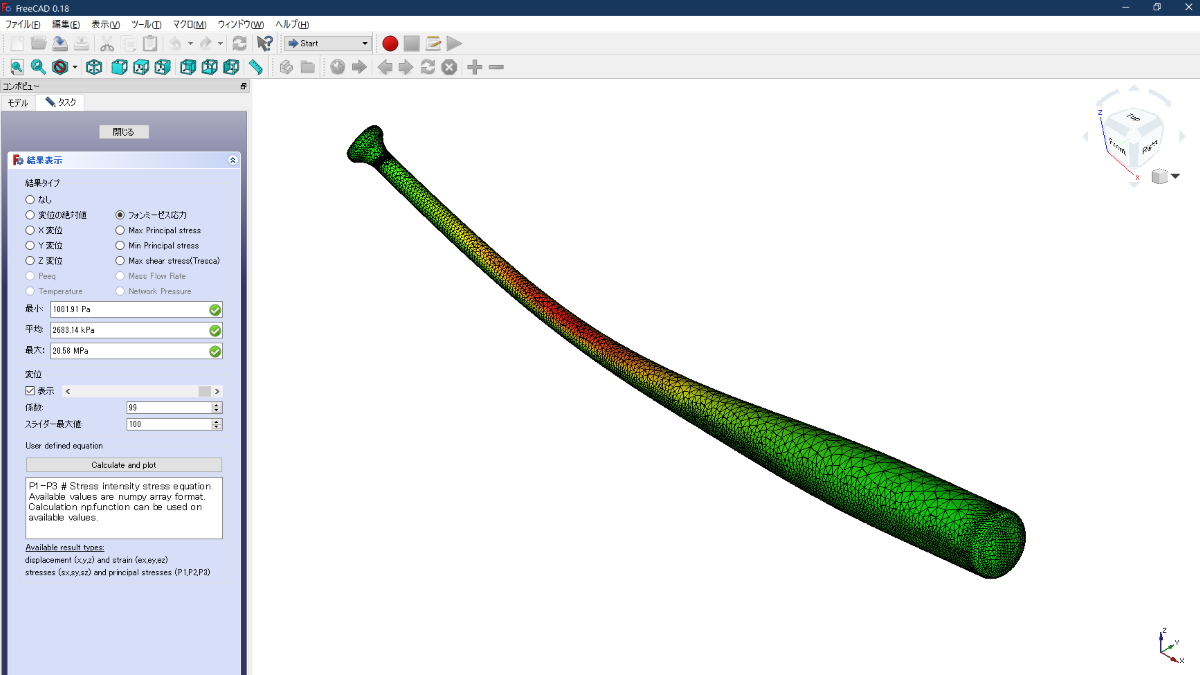

金属バットを例にFreeCADの固有値解析による振動モード解析についてまとめています。

FEMによる振動現象の解析(固有値解析)

- 設計開発における実験・計測とシミュレーションの概要

- 固有値解析の流れとポイント

- 振動解析を行う場合の注意点

- CAE(主としてFEM)を使う際のポイント

- FEM(FreeCAD)による振動モード解析について、金属バットの固有値解析を例に説明しています。

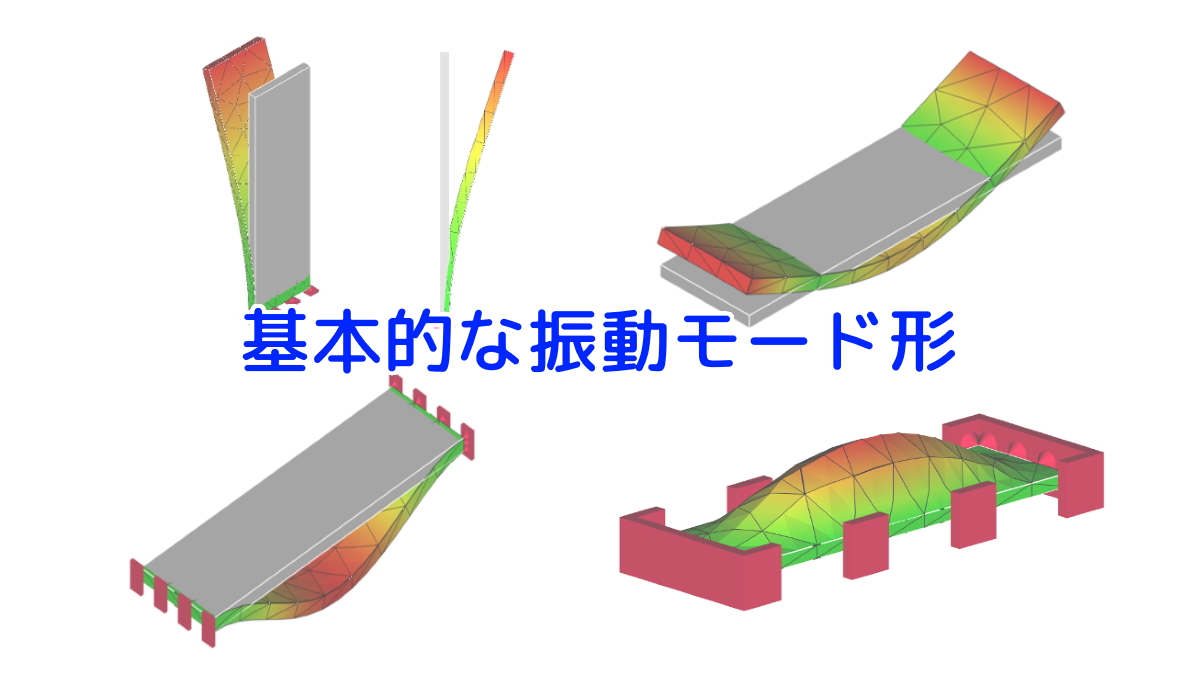

基本的な振動モード形

平板を解析対象に選び、境界条件(拘束条件)による基本的な振動モードの違いについて紹介しています。

実験とシミュレーションの連携

ホームランの振動解析

ホームランについて振動面から仮説を立て、

- ハンマリング試験による実験モード解析

- FEMよる固有値解析

の結果を使い、実験とシミュレーションを連携させる例としてまとめています。

ジャンプ台(飛び板飛び込み)の振動解析

ジャンプ台(飛び板飛び込み)の振動解析と題して、片持ち梁の実験モード解析とFEMによる固有値解析例を紹介します。

片持ち梁とは、平らな長板(平板)の一端を固定したものです。プールにある飛び込み台のような構造です。