設計初心者を想定して、はじめてCAEを使う際のポイントなどをまとめています。

はじめてのCAEは応力解析から

FreeCADを使い、CAEの基本である応力解析などについてまとめています。

モデラーからCAEを使える設計者へ「FreeCADで始めるCAE入門」

「FreeCADで始めるCAE設計入門(Kindle)」既存の書籍やセミナーは専門的で難しすぎるという設計初心者向けに、応力解析と基本的な知識について、FreeCADのFEM(有限要素法)を使い自ら学びながらまとめました。

Amazonへ:「FreeCADで始めるCAE設計入門」

Amazonへ:「ハンマリング試験から始めるモード解析入門」

CAEを使うメリットとCAEの学び方や考え方

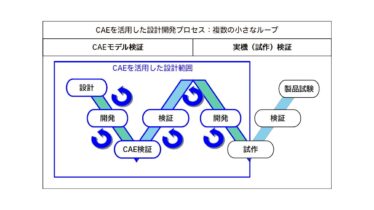

CAEによる開発のフロントローディングとバーチャル・エンジニアリング

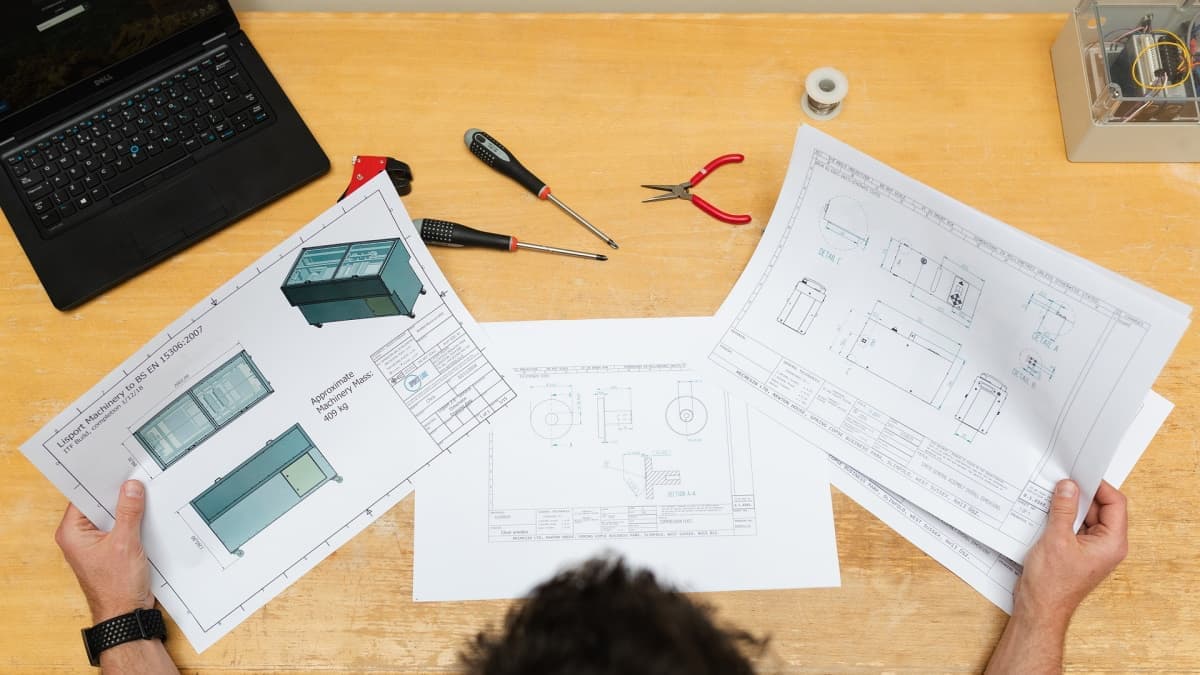

2000年頃振動解析用の実験とCAEの統合環境を作るため調査しました。解析方法が違うのに振動モード形(固有値)を合わせ込むことに何の意味があるのか考えさせられました。開発のフロントローディングとバーチャル・エンジニアリングについて説明します。

実験屋は実験から。では、設計初心者はCAEを何から始めるだろうか

このブログ記事から「FreeCADで始めるCAE設計入門」と「ハンマリング試験から始めるモード解析入門」をKindle出版しました。本を書きたいとの思いを実現したKindle本の販売実績から売れている理由やCAEと実験との違いを考察します。

ものづくり白書2020:製品品質とコストの8割を決める設計力強化

製品の品質とコストの8割は設計段階で決まると言われています。一方でコスト削減の8割は製造コストによるとも言われ、メーカーの体力勝負になっている一面もあるようです。「2020年版ものづくり白書」を引用しながら設計力の強化について説明します。

CAEの考え方:飛距離を伸ばすゴルフクラブって何だろう

バットの振動解析で、ホームランの手応えの無さやつまった時のしびれの理由について調べた様にゴルフクラブの振動解析をしたことがあります。飛距離の伸びるドライバーのシミュレーションについて、私の思考過程(どの様に考えたか)を時系列で説明します。

入社2年目の設計者からの相談「図面のコピペでいいのでしょうか?」

定時に出社すると仕事をしていて定時になっても帰る気配がない技術部署は珍しい話ではないようです。設計クレームで設計者へのヒアリングと日頃見聞きしていることを合わせ整理しました。設計初心者や教える立場の方、設計品質向上の参考になれば幸いです。

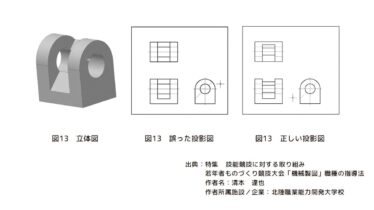

若年者ものづくり競技大会に学ぶ設計の学び方

技能オリンピック(技能五輪全国大会)は聞いたことがあります。設計初心者が設計を学ぶヒントにもなると思い「若年者ものづくり競技大会」について調べてみました。3D CADによる図面作成には、立体図と投影図との関係をイメージする訓練が重要です。

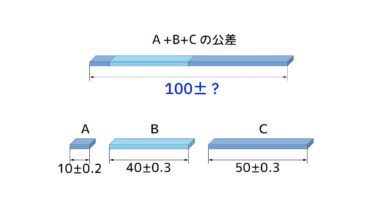

設計に関する基礎知識

FreeCADではじめる固有値解析(振動解析)

FreeCAD情報

2024年11月、FreeCADのVer1.0リリースされました。

このブログで紹介している使い方には大きな影響はなさそうです。

【お知らせ】2024年11月、FreeCADがVer0.2からVer.1.0になりました。

2024年11月18日、FreeCADのVer.1.0がリリースされました。これまでのVer0.2でも十分使えていたFreeCADですが、Ver.1.0として公開されました。ロゴが変わるなど見た目の変化に加え、メジャーバージョンアップといっ...