オーロラは、北極や南極で見られる発光現象なので、日本では身近に自分の目で見られるものではありません。

身近に見られる光の現象の1つに、虹があります。

私も雨上がりの虹を見たことはありますが、虹の色や形について疑問を持つこともなく、「きれいだな」で終わっていました。

ここでは、虹の色や雨上がりに見ることが多い理由について説明します。

写真で見る虹

まずは、虹の写真を紹介します。

下図は、大西洋上での虹の写真です。

- イギリス海軍の航空母艦に近づく、F-35BライトニングIIの写真です。

- 虹の色、虹の形が分かる1枚です。

231024-N-NT193-2527 ATLANTIC OCEAN (Oct. 24, 2023) An F-35B Lightning II from Air Test and Evaluation Squadron (VX) 23 approaches the Royal Navy aircraft carrier HMS Prince of Wales (R09) for a vertical landing during training in the Atlantic Ocean, Oct. 24, 2023. The 5th generation strike aircraft for Navy, Air Force, Marines, and allies is aboard to conduct developmental test phase 3 (DT-3) flight trials, which continue today. During the ship’s deployment to the U.S. Eastern Seaboard for WESTLANT 2023, a Pax River F-35 Integrated Test Force (Pax ITF) team is working closely with the ship’s company to conduct the sea trials that continue pushing the boundaries of carrier aviation. (Photo by Michael D. Jackson)

図1 洋上での虹とF-35BライトニングII

出典:US NAVY(米国海軍)のWebサイト<Home > Resources > Photo Gallery>からの画像

F-35ライトニングIIシリーズは、空軍仕様の標準型のF-35A、海兵隊で使われるSTOVL(短距離離陸/垂直着陸)のステルス機F-35B、空母運用が可能なF-35Cの3機種があります。

STOVL(短距離離陸/垂直着陸)のステルス機F-35BライトニングIIの詳細は、以下の記事をご参照ください。

また、3種類のF-35ライトニングIIの違いは、以下の記事をご参照ください。

虹は雨上がりに見やすい理由

雨上がりに見られる虹、太陽の光と空中の水滴による屈折と反射による現象です。

空気中には無数の水滴が浮かんでいます。

太陽の光と空気中の水滴、さらに、太陽の方向と虹を見る観察者との位置関係により虹を見ることができます。

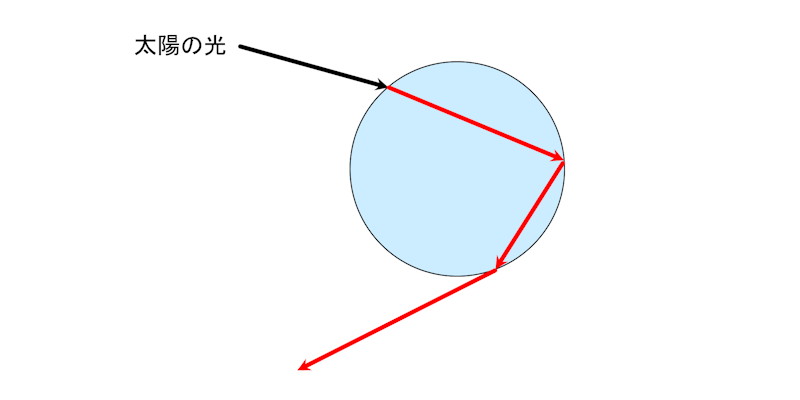

下図は、太陽の光が空気中の水滴に入射し、水滴内で屈折と反射をして、水滴の外に出てくるイメージです。

- 太陽の光が空気中の水滴に入ります。

- 光は、水滴に入る時に屈折、水滴内を反射、空気中に出る時に屈折します。

- 水滴を突き抜ける光や、光が出ずに水滴内で反射する光もありますが、下図では省いています。

空気中の水滴による屈折と反射のイメージ(その1)

図2 空気中の水滴による屈折と反射のイメージ(その1)

虹の色は、太陽の光に含まれる様々な色が、水滴がプリズムのような役割をして様々な色が水滴から出てくる光の色です。

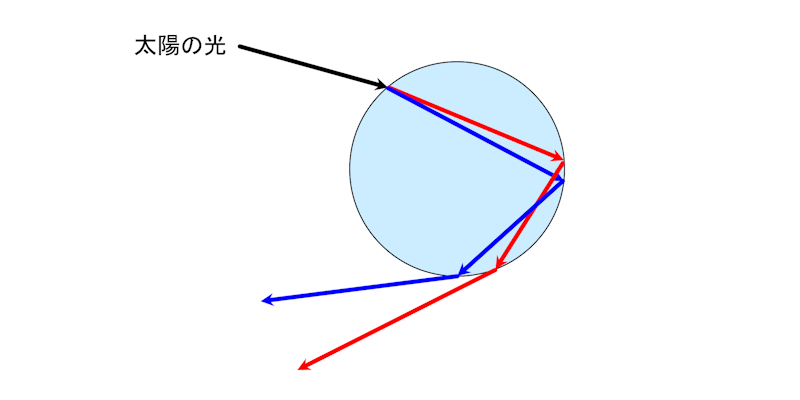

下図において、赤い光と青い光とでは、色による光の屈折率が違いを示しています。

- 水滴に入った太陽の光は、水滴から出てくると、赤い光と青い光とでは出てくる角度が異なります。

空気中の水滴による屈折と反射のイメージ(その2)

図2 空気中の水滴による屈折と反射のイメージ(その2)

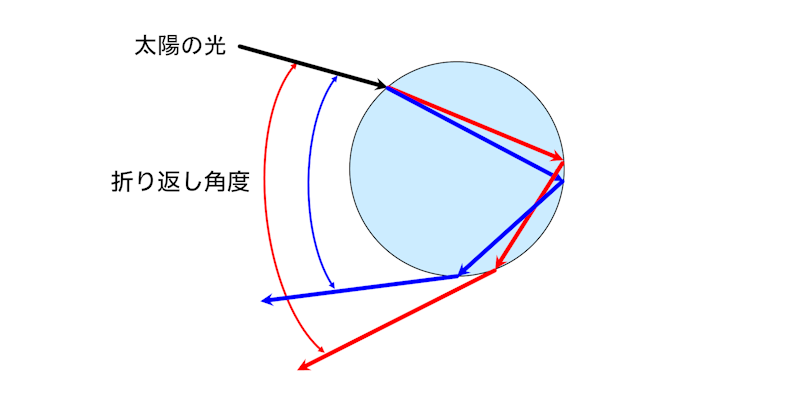

下図の様に、太陽の光が空気中の水滴に入る方向と水滴から出てくる方向との角度を折り返し角度ということにします。

- 下図の折り返し角度は、赤い光よりも青い光の方が小さいことを示しています。

空気中の水滴による屈折と反射のイメージ:折り返し角度

図3 空気中の水滴による屈折と反射のイメージ:折り返し角度

ここまで説明してきたことは、

- 太陽の光が空中の水滴内を折り返すことで、青い光と赤い光とで進む方向が違ってくる。

ということになります。

これらを踏まえて、空気中に水滴が浮かんでいる雨上がりの空を、地上から観察する場合にどうなるか考えてみます。

虹を見ているイメージです。

虹は、背中方向にある太陽の光が、空気中の水滴に入り、水滴内で違う角度で折り返して水滴に外に出て、目に入ります。

また、

- 地上では、空気中に浮いている多数の水滴により折り返してくる光のうち、青や赤などの可視光(目に見える光)を見ることができます。

- 人の目による視野は、目の位置を頂点とした円錐状です。

- 太陽光は白色です。(白い色ではなく、様々な色を重ね合わせた結果の白色で。)

であることから、

- 一般的な虹は、円弧上に見える。

- 虹は、太陽の位置と観察者との位置関係によるので、近づくことができない

といったこをとが分かります。

なんとなイメージはできるのですが、虹が見える理由を理論的に説明するのは難しく、説明になっていないような感もありますが、ご了承願います。

虹の色

虹の色というと、

- 赤色

- 橙(だいだい)色

- 黄色

- 緑色

- 青色

- 藍(あい)色

- 紫色

の7色です。

実際の虹や写真で見る限り、グラデーションで見えるので、虹の主な色は7色というのが正確かもしれません。

また、日本では虹の色は7色ということのようです。

ご興味のある方は、調べてみてください。

参考:太陽の色は白色、光の三原色

太陽の光は白色です。

- 色が白いわけではなく、様々な色が含まれた結果として、白色ということです。

フルカラーLEDを使った光の三原色実験については、以下の記事をご参照ください。

参考:音の反射、屈折、回折、干渉

以下の記事では、空気中の音の反射、屈折、回折、干渉のイメージについて説明しています。

空気中と水中とでは、屈折率などが違いますが水滴内の屈折や反射の参考になると思います。

まとめ

身近に見られる光の現象の1つに、虹があります。

私も雨上がりの虹を見たことはありますが、「きれいだな」との感想だけで、虹の色や形について疑問を持つこともありませんでした。

ここでは、虹について以下の項目で説明しました。

- 写真で見る虹

- 虹は雨上がりに見やすい理由

- 虹の色

- 参考:太陽の色は白色、光の三原色

- 参考:音の反射、屈折、回折、干渉