製鉄 熱間加工と冷間加工 鋼の硬さと粘り 鋼の金属組織 SS400とS45C 黒皮とミガキ 赤錆黒錆白錆 金属原子の世界

金属には、鉄、ステンレス、アルミ、チタンなど様々な種類があり用途に応じて使われています。

モノづくりの基本となる金属は鉄であり様々な製品や場所で使われていますが、鉄にも様々な種類があります。

材表的な金属材料である鉄鋼材料や金属の加工方法についてまとめています。

金属材料の基礎知識

製鉄と代表的な鋼材

金属材料の基礎:鉄鋼材料の製造方法(製鉄)

鉄は様々な製品や場所で使われていますが、鉄にも様々な種類があります。鉄(鋼)の製造方法を知っていると、加工や強度を求めるための熱処理などを理解するのにも役立ちます。鉄(鋼)の製造工程の基本的なプロセスについて説明します。

金属材料の基礎:代表的な鋼材SS400とS45Cの違いと選定

一般に鉄と呼ぶ材料は鉄(Fe)と炭素(C)などの合金で鋼のことです。鋼材には多くの種類がありますがよく使われるのはSS400(SS材)とS45C(SC材)の2つです。SS400とS45Cの違い(硬さ強さ、熱処理やコスト)や用途を説明します。

金属の熱処理について

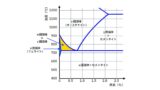

金属材料の基礎:鋼の組織と硬さと粘り(じん性)と焼入れ・焼もどし

鉄鋼は鉄と炭素などの合金です。鋼を加熱したり冷却すること(熱処理)で、硬さや粘り(じん性)の調整をすることができます。熱処理の考え方の基礎となる鋼(鉄-炭素)の状態図と、代表的な熱処理で焼入れ・焼もどしについて金属組織を含め説明します。

金属材料の基礎:金属の主な熱処理、熱間加工と冷間加工、硬さ試験

モノづくりでは設計だけでなく使用する金属材料にも様々な要求があります。金属材料の硬さ(強さ)や粘り強さ(じん性)を調節する熱処理(焼入れ、焼もどし、焼なまし(焼鈍)、焼ならし)、熱間処理と冷間処理、代表的な硬さ試験について説明します。

機械的性質と金属組織

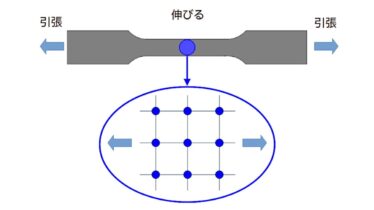

金属材料の基礎:鋼の機械的性質(応力ひずみ線図)と金属組織(転移)

鉄鋼の機械的な強さを調べる試験に引張試験があります。引張試験の概要と、軟鋼の引張試験を例に、試験片に力を加える(引張試験をする)ことで生じる変形や破断と、金属の内部組織で起きる転移との関係について説明します。

金属材料の基礎:原子の世界で考える塑性変形や強さ、温度による性質

金属には多種多様な特性が求められ、別の金属を加えた合金や熱処理技術などが使われています。見た目均一な金属もミクロな視点では結晶構造や原子の世界が現れます。ある金属に別の原子を加えて強くしたり、塑性変形や高温下での変化などについて説明します。

表面処理に関すること

金属材料の基礎:鋼材の3色の錆(さび)、赤錆、黒錆、白錆

錆(さび)の一般的なイメージは赤錆(あかさび)で、その名のとおり錆自体に赤みがあり、鉄を腐蝕させボロボロにしていきます。鋼材に空気中の酸素と水(水分)が触れることで錆は発生します。鋼材の代表的な錆である、赤錆、黒錆と白錆について説明します。

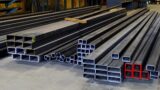

金属材料の基礎:鋼材選択時に注意!黒皮材とみがき材の表面の違い

一般に金属材料や鉄には様々な種類があります。代表的な鋼材にはS45C、SS400とSPCCがあり、これらの鋼材を購入する場合には、種類に加え、黒皮(くろかわ)材かミガキ材かを指定します。黒皮材とミガキ材の違いについて説明します。

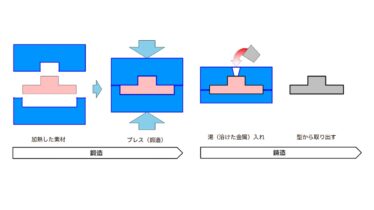

どちらも型を使いますが、鍛造と鋳造の違い

型を使った鍛造(叩いて成形)と鋳造(溶かして成形)の違い

金属材料というと車や機械に使われる鋼材や非鉄金属(アルミニウム合金など)が思い浮かびますが、製品の用途によって、鍛造や鋳造による加工品も使われています。鍛造と鋳造の基本について説明します。

ねじの基礎知識

ステンレス製のボルト・ナットがかじりやすい理由

鉄製のボルト・ナットをステンレス製に変更すると起きやすい

ねじの基礎知識:なぜステンレス製ねじはかじり(焼き付き)やすいのか

ステンレスは錆びにくいというメリットがありますが、鉄製からステンレスのねじに変更したら「かじって部品が使えなくなる」トラブルが急に増えることがあります。ステンレス製のねじ(ボルトとナット)がかじる(焼き付く)理由と対策について説明します。

鉄製ボルトの疲労破壊による破断

気づいた時には折れている疲労破壊

ねじの基礎知識:小さい振動も続けば鉄のボルトも破断する

鉄製のボルトは簡単に折れるものではありませんが、折れないわけではありません。ここでは、力の大きさは小さいけれど、繰り返し力が加わることで小さな亀裂が入り、亀裂が大きくなり、やがて限界を迎えて破断する疲労破壊の例について説明します。

鋳物について

砂型鋳造でアルミ鋳物のモノづくり

同じ砂型鋳造でも仕上げ加工で見た目が大きく違ってきます。

同じ図面で同じ砂型鋳造でも見た目が大きく違うアルミ鋳物のモノづくり

アルミニウム合金製鋳物の例ですが、同じ図面で作っても製造メーカーにより、全く違う作り方の場合があります。鋳造の基本的な知識と、鋳肌と活かしたモノづくりと機械加工で仕上げるモノづくりについて写真を使い説明します。

3Dプリンタで砂型を作る鋳物づくり

3Dプリンタによる砂型製作とアルミニウム製部品の砂型鋳造

鋳造とは、砂型を作り、砂型に溶かしたアルミニウム合金を注ぎ、冷えて固まったら砂型から取り出し砂を落とし、加工して部品の最終形状に仕上げます。米国空軍のWebサイトの記事を参考に、砂型を3Dプリンタで作る航空機部品の砂型鋳造について説明します。