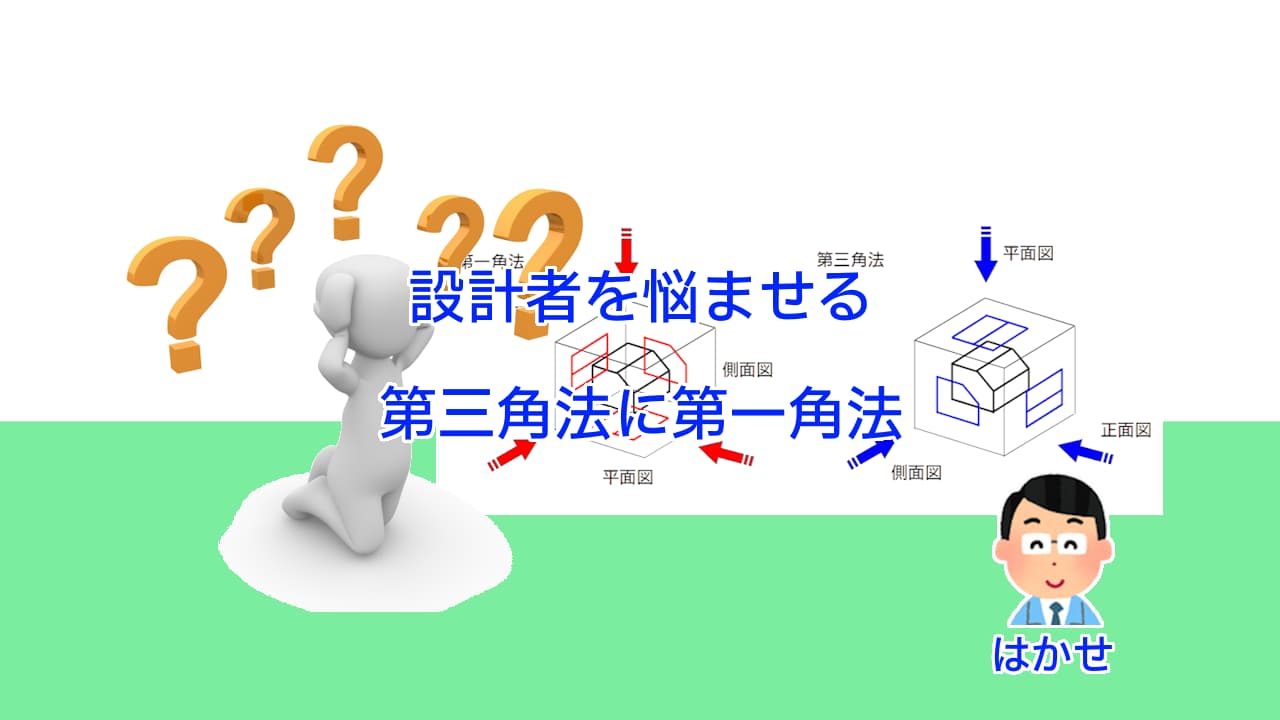

顧客から図面が間違っているとの問い合わせの電話を終えて、とあるモノづくり会社の設計担当の声が聞こえてきました。

「この図は第一角法の図だと言われても、図を見てもわからないよ。」

どうやらお客様から設計のインプット情報として提供された図面は、第三角法で描かれているのに、一部分だけ第三角法で描かれた図になっていたようです。

お客様にとってはリピート品の一部を修正するだけの設計なので、はじめての設計者でもわかるだろうと思っていたのか、そもそも気にしていなかったのかはわかりませんが。

ここでは、毎日第三角法で図面を描いている設計者にとってやっかいな問題の1つ「第三角法の図面に第一角法の図が使われている。」ことによるトラブルについてまとめています。

第三角法の資料図面に第一角法の図があったため発生した不具合

日々、第三角法で図面を描いている設計者にとって、やっかいな問題の1つが、

- お客様から設計資料として提示された図面に、第三角法の図面の中に第一角法の図が使われている。

ことです。

事情を聞いていくと、よかれと思い行われているのですが、図面を見ただけでは分からないことなので、頻度は少ないのですが無くならないトラブルの原因の1つです。

依頼から不具合発生までの一例

とある不具合を例に説明します。

お客様からの依頼内容については、次の通りです。

- 過去モノづくりをした実績のあるモノの一部変更品で、資料は過去のモノを流用している。

- お客様は前回も同じ図面でモノづくりをしているので今回も同じように作れると思っているので、今回の変更部分についてのみ説明があった。

設計担当者は、お客様からの資料と指示を満足するように設計し図面を描いて、お客様に提出し承認を得たので、製作し納品しました。

ところが、納品した現場から、モノ(部品)の形が間違っていて取付できないとクレームが入ります。

原因を調べてみると、次のことがわかりました。

- お客様からの資料には、第三角法で描かれた図面があったが、その図面の中に第一角法で描かれた図が含まれていた。

- この第一角法で描かれた部品の形状が勝手違いとなり、現場で取り付けることができなかった。

つまり、

依頼するお客様からすれば、図面通りに依頼している。

- 依頼を受けた設計者からすれば、第三角法で描かれた図面の中に、第一角法の図が含まれているとは思わないので、第三角法で図面を作成した。

- 結果的に資料では第一角法で描かれていた部品が、新しく設計した第三角法の図面では第三角法で描かれた。つまり、図面の誤りが発生した。

- 新しい図面通りにモノは作られたが、お客様が欲しいモノとは異なるため、現場で取りつかなかった。

ということになります。

防ぐことが難しい理由

過去の類似品のモノづくりの製作依頼において、依頼を受ける側の設計者は、依頼する側の設計者から設計に必要な情報(インプット情報)を得ることはまれです。

依頼品のユーザーや発注者などが、過去の資料や図面をもとにモノづくりを依頼します。

つまり、依頼側は設計者ではないため、モノづくりの資料として前回の図面を流用すれば、同じようなモノが納品されると思います。

さらに、図面が第三角法なのに第一角法の図が使われていることを知らなかったり、知っていても設計者なら分かるだろうと思い込んでいたとしても不思議ではありません。

設計者としては、「図面通りお願いします。」と頼まれれば、図面通り設計します。

例え、設計者が過去に第三角法の図面に第一角法の図が使われていて、現場でトラブルになったことを知っていたとしても、お客様は意識していないので、現場の取付状態や取付方法を確認しなかった設計者のミスだと言い切るにも無理があると考えています。

それでも、設計者としては、第三角法と第一角法との違いや、混在によるトラブルが発生する原因について知り、実務で注意できるようになることは、設計者としてのレベルアップに必要なことだと考えています。

第三角法と第一角法の違い

図面を第三角法で描くか、第一角法で描くかは、国内だけに限定しても業界により違う様です。

イメージとしては、

- 機械や部品などは第三角法

- 建築物や橋梁など大きい構造物の設計には第一角法

になります。

第三角法の利点は、配置がわかりやすいことです。

- 例えばペーパークラフトならば、対象物を展開図に開いた通りの位置関係で図面に表されます。

第一角法は、建築物などの大きい構造物の場合に使われます。

理由を列挙します。

- 大型の構造物なので、構造物の中からの視点が必要です。

- 内側からの部品配置がわかりやすい。

- 建築物の施工の際に、柱や床などの構造材の位置関係がわかりやすい。

ルールから外れる図面は実際にある

ここまで、第三角法で設計し描いた図面に、第一角法で描いた図が使われている例について説明してきました。

第三角法でもルール通りの図面配置にしない場合も業界によってはあるようです。

設計者としては、

- 全ての図面が、ルール(第三角法や第一角法)に従い描かれているとは限らない

ことを考慮して設計すべきだとはいいませんが、そういう場合もあることを頭の隅において設計することは必要なようです。

第三角法の図面に第一角法の図が含まれていて、現場で部品が使えない、再設計&代品製作、急ぎの納品、そして、その後の対応を考えると、設計者は自衛することが必要だろうと、不具合対応をみていて感じることです。

参考:関連記事

第三角法の図面を描く設計者が、第一角法の図面でトラブルとなる例は、どうやら多くはないが無くならない問題でもあるようです。

このブログの第一角法に関する以下の記事もご参考になれば幸いです。

- 投影図の落とし穴:第一角法と気づかず勝手違い(左右対称)に

- 知っていてよかった第一角法と第三角法の違い。対象の見方と投影法

まとめ

日頃、第三角法で図面を描いている設計者にとってやっかいな問題の1つに、第三角法の図面に第一角法の図が使われていることによるトラブルがあります。

依頼者であるお客様にとってはリピート品の一部変更であっても、設計担当者にとってはお客様からの図面を参考にして設計します。

第三角法で描かれている図面をいくらみても、第一角法の図が混在しているとは思わないため、問題が表面化するのは現場で使う時です。

第三角法の図面に第一角法の図が混じっていることによる不具合とこの不具合の再発防止が難しいことについて、以下の項目で説明しました。

- 第三角法の資料図面に第一角法の図があったため発生した不具合

- 依頼から不具合発生までの一例

- 防ぐことが難しい理由

- 第三角法と第一角法の違い

- ルールから外れる図面は実際にある

- 参考:関連記事